Le Royaume était beau, bordé de toutes parts ici par une mer cristalline, là par une dentelle de monts enneigés, là encore par des vallées verdoyantes striées de rivières chantantes. Beau, il l’était trop et à l’instar de tout ce qui est beau à l’excès, il attirait toutes les convoitises jusqu’à engendrer la haine. Jamais on ne vit Roi plus menacé que celui qui avait l’heur et la malchance de régner sur celui-ci. S’il existe ici bas une seule personne qui ait pu témoigner de toutes les bassesses des hommes corrompus par la convoitise, c’est bien ce Roi-là. Son royaume n’était pas le seul exemple de chance à double tranchant dans la vie du Roi. La Nature lui avait donné un fils qui eût été parfait pour n’importe quelle autre famille mais qui représentait une catastrophe en devenir pour le trône d’un royaume comme celui-ci. La bonté, la douceur et la foi illimitée en l’Homme ne sont pas recommandées lorsque l’on se prépare à monter sur le trône et –vous l’aurez compris- en particulier lorsque l’on est destiné à ce trône précis. Le jeune Lyçandre faisait donc la désolation de son père autant que sa fierté : le Roi se félicitait d’avoir engendré pareille merveille, mais craignait (à raison) l’excessive pureté de l’âme de son fils qui ne manquerait pas de mener à son assassinat s’il ne renforçait pas un peu son caractère avant de prendre l’état en mains quand lui-même aurait rendu son dernier souffle. N’ignorant pas les inquiétudes de son père, mais croyant naïvement que la bonté portait toujours ses fruits et qu’il y avait du bon en chacun, Lyçandre demeurait tel que la nature l’avait fait sans jamais s’inquiéter de la tendresse de son caractère. Bonté et sottise parfois vont de pair, mais comment en formuler le reproche !? Le Roi avait essayé toutes les méthodes douces existantes sans obtenir le moindre résultat et même si la perspective d’user de fermeté avec son fils le répugnait, il était allé jusqu’à le sermonner durement plusieurs fois sans plus d’efficacité. Voyant qu’il était sur la dernière ligne de sa vie et que le jour où Lyçandre devrait s’asseoir sur son trône approchait, le Roi s’était résolu à faire appel à une des dernières fées qui vivait encore dans le Royaume pour qu’elle l’aidât à trouver une solution à l’handicapante douceur de sa progéniture.

La fée, qui était une vieille femme fort laide, ce qui était tout à fait inhabituel chez les créatures enchantées mais qui ajoutait encore à la sagesse qu‘on la soupçonnait de détenir, fut donc convoquée à venir s’entretenir avec le Roi et son fils. Prenant ce dernier à part, elle lui demanda ce qui le poussait à voir tant de bonté chez les autres, ce à quoi il lui répondit le plus simplement que tout le monde s’était toujours comporté de façon exquise avec lui. Il avait eu une enfance choyée, une adolescence heureuse et les premières années de son âge adulte n’avaient en rien différé. ‘Chaque personne, qu’il s’agisse d’un notable en visite ou d’un serviteur, est toujours d’une grande gentillesse avec moi. Je ne compte plus les sourires qui me sont si gracieusement offerts par tous ceux que je croise. Pourquoi irais-je douter de la bonté des hommes ?’ Entendant cette explication, la fée sut immédiatement quel serait le traitement qu’il lui faudrait infliger à Lyçandre et en fut consternée par avance, tant elle rechignait à faire le moindre mal à ce pauvre garçon. Après avoir obtenu du Roi la permission inconditionnelle de faire tout ce qu’il faudrait pour rendre service à son fils et au Royaume, la fée brandit sa baguette et, poussant un soupir désolé, elle métamorphosa Lyçandre, le plus beau garçon qui aie jamais foulé le sol du Royaume, le plus doux caractère et le plus tendre cœur, en une bête affreuse, velue, cornue et grimaçante. Le Roi, qui avait affronté nombre d’ennemis, qui avait versé le sang de beaucoup d’hommes, qui avait connu plus d’horreurs que nombre de personnes, crut défaillir à la vue de son fils ainsi transfiguré. ‘Ah ! Sorcière ! Qu’as-tu fait là ? Quel horrible sortilège, quand je ne te demandais que d’endurcir mon fils !’ Mais la fée ne répondit pas et, toujours tournée vers Lyçandre, lui dit : ‘Fils de Roi, ainsi je t’ai métamorphosé et ainsi tu demeureras jusqu’au jour où tu auras su rendre quelqu’un meilleur. Je reviendrai te voir le jour venu.’. Puis elle disparut comme savent si bien le faire les fées, laissant derrière elle parmi les traces de son cruel enchantement, confusion et peine.

Il fallut au Roi de nombreux jours pour comprendre les raisons du sortilège jeté par la fée et quand il en eût saisi la nature, il redoubla de tristesse : comment son fils parviendrait- il à rendre quelqu’un meilleur alors qu’il était incapable de voir le mal en qui que ce soit ? Lyçandre quant à lui était plongé dans le plus grand désarroi. Il ne comprenait pas de quel crime il s’était rendu coupable pour mériter pareille punition et bien sûr il ne voyait pas en quoi sa propre laideur pourrait lui faire ouvrir les yeux sur la ‘pénible réalité des Hommes’ contre laquelle on l’avait tant de fois mis en garde. Il se retira dans ses appartements et n’en sortit plus guère, ruminant jour après jour la tristesse de son sort et cherchant vainement au fond de sa mémoire le souvenir d’une personne qui lui semblait mériter d’être rendue meilleure. Mais les silhouettes s’effaçaient aussitôt qu’elles avaient pénétré son esprit. Les actes les plus pendables trouvaient toujours grâce à ses yeux, car toute son intelligence était entièrement dévolue à l’application de sa clémence et il trouvait des excuses à tous les travers dont il avait été témoin. Il rentrait toutefois de ses rares sorties avec un sentiment légèrement amer dont il n’avait jamais fait l’expérience auparavant et qui venait des regards nouveaux que l’on portait sur lui. Il avait beau dissimuler au maximum les traits les plus flagrants qui composaient sa laideur, sa silhouette n’en demeurait pas moins monstrueuse et la voix rauque dont il avait été affublé ne manquait pas de convaincre de fuir les seuls téméraires qui osaient s’adresser à lui. Les mois passèrent et Lyçandre sortait de moins en moins souvent, préférant la solitude au constat qu’il avait été amené à faire de la cruauté des gens. Malgré cela, il conservait au fond de son cœur une petite poche remplie d’excuses prêtes à l’emploi pour tous ceux qui manquaient désormais de tendresse à son égard : lui-même n’aurait-il pas réagi par la peur, le mépris et le recul en rencontrant une créature de semblable difformité ? Tant qu’il ne serait pas certain de répondre par la négative à cette question qu’il se posait, il avait décidé de ne pas en ressentir de rancœur.

Le temps que Lyçandre passait à repousser malgré lui l’issue de sa malédiction nuisait au Roi son père qui était tombé dans les griffes de divers maux et dans celles cruelles de la vieillesse, seule maladie que l’on ne peut guérir. Ce dernier était précipité dans la tombe par la triste vision de son fils qui n’en finissait pas d’être bon et clément malgré son abominable condition. Jamais belle âme ne causa tant de malheurs... La fée fut à nouveau convoquée un soir que le Roi s’était mis à saigner dans sa toux et que l’on craignait qu’il ne tienne pas la semaine. A peine eut-elle franchi les portes du château qu’elle se jeta sur Lyçandre pour le secouer avec vigueur : ‘ne vois-tu pas mon garçon que ton entêtement à ne pas voir le monde tel qu’il est coûte à ton père les dernières années de sa vie et précipite le Royaume vers sa perte ? Demain, tu sortiras du château le visage découvert et tu prendras le premier homme qui te semblera mauvais entre tes griffes. Tu le menaceras de le dévorer s’il n’accomplit pas pour toi une tâche dont voilà le détail. N’importe quel homme sera assez mauvais pour que la mission dont tu l’investiras suffise à le rendre meilleur. Je te donne également le contrôle des ombres, afin que tu puisses surveiller sa progression. Il le faut Lyçandre, il faut que tes yeux s’ouvrent ou tu enterreras ton père avant la prochaine lune pleine.’ Le jeune homme, terrifié par la colère de la vieille fée, ne trouva rien à répondre et hocha la tête sans vigueur. La fée disparut, lui laissant un morceau de parchemin sur lequel elle avait rédigé une note à propos de la tâche à accomplir. Parcourant la note des yeux, Lyçandre grogna. Il devait donc en être ainsi...

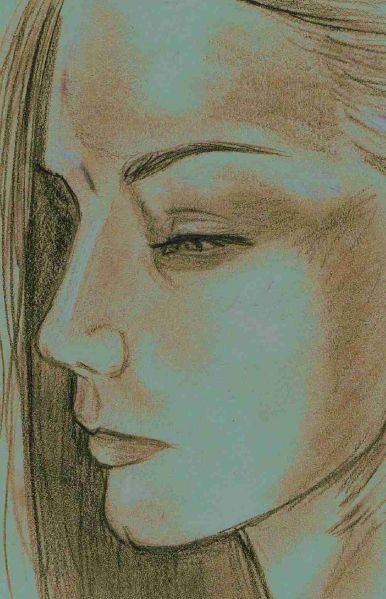

Le lendemain, après une nuit agitée sans guère de sommeil, Lyçandre hésita longuement devant le dossier de la chaise où était posée sa cape de velours noir. Il avait du mal à se soumettre à l’idée de devoir imposer la vision de sa laideur à de pauvres passants, mais la fée lui avait-elle laissé le choix? Faisant appel à toute la détermination qu’il pouvait rassembler, il détourna le regard et passa la porte avec un grognement (on ne devient pas bête sans en adopter certaines attitudes). Un soulagement pour lui, il était possible de s’approcher de la civilisation sans trop être à découvert: ses promenades solitaires jadis lui avaient donné une excellente connaissance des chemins les plus isolés et il n’eût pas trop de mal à atteindre la bordure du village sans être vu de qui que ce soit, en passant par les bois clairsemés du domaine. ‘Il me faut un bon poste d’observation’ songea-t-il, ‘duquel je pourrai choisir avec soin celui ou celle qui méritera le plus que j’y porte mon attention’, mais il se ravisa ‘ou du moins celui ou celle qui méritera le moins d’être laissé en paix par un monstre velu, cornu et...’ il réalisa soudain’...aigri par sa misérable condition‘. Le ressenti subit de cette aigreur lui donna à nouveau envie de pousser un grognement, qu’il ne put réprimer. Non loin de l‘endroit où il se trouvait caché de la vue des hommes par un fourré, une petite fille qui portait une corbeille de linge et l’avait entendu geindre partit en courant, semant derrière elle la moitié du contenu de son panier. ‘Voilà que je deviens la bête que je suis’ constata-t-il avec colère ‘cela doit cesser’. Et il observa avec détermination les alentours, cherchant un endroit d’où il pourrait observer sans être vu. A quelques pas de là, un gros arbres distribuait son épaisse ramure au-dessus d’un puits tari depuis toujours mais qui servait de banc aux promeneurs. Fort de la nouvelle habileté propre à son genre, Lyçandre alla rapidement se percher sur une des branches d’où il pouvait tout voir dans le plus parfait anonymat. De longues heures passèrent pendant lesquelles il ne vit qu’un couple gentillet, un bûcheron qui rentrait prendre sa collation, deux dames très âgées venues prendre un peu de soleil avec leurs travaux de couture et quelques enfants occupés à jouer. ‘Tous ces gens n’ont pas l’air d’être très méchants, ah! Quel affreux rôle on m’a demandé de jouer!’ Il allait perdre patience et changer de cachette lorsqu’il entendit les gémissements d’un homme qui arrivait de la forêt en compagnie d’un autre, l‘épaule chargée d‘une biche menue et inerte. Ils se rendaient au village, mais celui des deux qui ne parlait pas invita d’un geste son ami à s’asseoir un instant sur la margelle du vieux puits pour discuter encore un peu. ‘Il est mauvais, je te le dis! Le plus mauvais fils que l’on puisse imaginer. Un fainéant, une fillette, une honte pour toute la famille. Je ne sais plus que faire, sa mère le protège, mais je jurerais qu’il a décidé notre perte à tous. Il refuse de m’aider à ramener le gibier et à le préparer et il passe ses journées à vagabonder. Il nous dit qu’il va dans la forêt étudier les plantes, mais je n’en crois rien. Qu’apprend-t-on des plantes, je te le demande! Un fainéant. Et son regard est mauvais, il brille trop, il a le regard d‘un démon. ‘Trop gentil, trop intelligent’ me répète sa mère, trop poli pour être honnête si tu veux mon avis et rusé, ça oui, rusé pour échapper au travail et monter sa mère contre moi. Il fait l’agneau, tout doux, tout de sucre. Une fillette. Je ne lui fais pas confiance. Je vois clair dans son jeu! Des plantes! Ah mon pauvre ami, quelle chance tu as de n’avoir pas de fils. Je ne te souhaite jamais d’en avoir un qui porte les ténèbres dans ses yeux, fainéant et perfide de surcroît. Ah! Mais le voilà justement qui arrive de la forêt, partons! Il a sans doute lambiné, comme toujours, ce fainéant, tout pour ne pas venir tuer le gibier avec son père. Un lâche, un égoïste.’ Puis il se tut, signifiant à son compagnon d’un geste de la main qu’il devait en faire autant. Ils reprirent leur route, l’homme silencieux en tête, chargeant à son tour l’animal gisant sur son épaule. En effet, Lyçandre vit au loin la silhouette d’un grand garçon qui venait en direction du puits. A cette distance, il ne pouvait pas encore distinguer ses traits, mais il constata la forme anguleuse de ses épaules un peu hautes et sa démarche légère mais précise qui trahissait une bonne maîtrise du sol irrégulier des bois. Dans l’esprit de Lyçandre, le monologue du chasseur avait formé un espoir: ‘un fils qui est cause de tant de déception pour son père est forcément un mauvais homme: quelle aubaine! Voilà celui qui me libèrera de ma malédiction! Je serais bien malchanceux si je ne parvenais pas à le guérir de l’un de ses travers!’ Lyçandre, transporté par la vue nouvelle qui s’offrait à lui d’une issue, décida que ce serait ce jeune homme et nul autre qui le délivrerait. Sans se laisser le temps de changer d’avis, il descendit de quelques branches pour se tenir prêt à sauter au sol devant le fils du chasseur. Ce dernier était désormais caché à sa vue par le feuillage de l’arbre et il dut se fier à son ouïe pour espionner son approche. Quand il fut à peu près certain que le jeune homme se tenait tout près, il fit un bond spectaculaire et se retrouva au sol dans un silence surnaturel. Sa chute souleva les feuilles tout autour de lui et chacune retomba en virevoltant avec légèreté autour des jambes du jeune garçon. Lyçandre se releva prestement et d’un geste vif alla saisir sa gorge entre ses griffes. Il eut du mal à conserver l’air furieux qu’il voulait se donner quand il vit les traits de sa victime. La beauté n’irradiait pas du jeune visage, pas du moins la beauté que l’on prête d’un commun accord à d’autres, sans défauts ni irrégularités. Les creux de ses joues et ses arcades proéminentes lui donnaient un air de fausse maigreur. Il n’était certes pas épais, mais sa longue musculature dégageait une impression de puissance. Son nez semblait avoir été cassé, ses narines étaient fines et bien marquées, sa bouche très dessinée mais peu charnue était celle de quelqu’un qui parlait peu et riait rarement. Au fond de ses orbites toutes d’ombres, ses yeux en revanche avaient de quoi détourner bien vite l’attention du reste de son visage: une fine couronne d’or délimitait l’iris, dont l’intérieur différait peu en couleur et en contraste avec le blanc de l’œil. Deux pastilles d’une pâleur extrême, semblables à des galets d’ivoire posés au bord des eaux vertes d’un étang de montagne. Lyçandre crut qu’il était face à un aveugle et seule l’intense brillance des yeux remplis de peur qui le regardaient le convainquit du contraire.

Lyçandre frémit: il lui fallait se ressaisir au plus vite pour éviter que tout son plan ne tombât à l’eau. Il savait qu’il lui faudrait être très bon comédien pour menacer ce jeune homme-là et lui imposer son diktat, tant il semblait dépourvu de toute trace de méchanceté. Mauvais, il l’était pourtant sûrement: l’aversion du père pour son fils tenait lieu pour Lyçandre de garantie, car il ne pouvait concevoir une haine paternelle infondée. Mais il n’y a pas meilleur expert supposé en détection de vices que celui qui en a dans l’esprit, et il en voit partout, mais ce sont ses propres travers qui ajustent autrui à ses visions déformées. Et cela, le jeune cœur pur de Lyçandre ne savait pas le voir. Il ferma donc son esprit à toute pensée de clémence et rentra avec détermination dans son personnage.

‘Tu n’as pas de chance d’avoir croisé mon chemin! Donne-moi ta vie homme, j’ai faim et ta jeune chair pourrait bien me rassasier! Comment? Tu trembles? Aurais-tu peur? Je ne te ferai pas souffrir, tu n’auras pas le temps d’y penser une fois que j’aurai arraché ta tête de son support.’ Le garçon ne dit mot. Lyçandre approcha sa gueule salivante du cou de ce dernier et le renifla comme l’aurait fait un animal sauvage. Il répugnait à se comporter de la sorte, mais il le fallait. Les épaules du jeune homme dégageaient une odeur délicieuse de pin et de lavande que Lyçandre dut ignorer. ‘Ah mais je vois que tu es mal en chair, tu ferais un piètre repas pour mon appétit du jour. En revanche, je te vois bon messager, avec ces longues jambes et ce dos souple’. En disant cela, il appuyait son examen en promenant ses griffes acérées le long du dos du jeune homme. ‘Tu pourrais bien m’être utile. Quel est ton nom?’ Aucun son ne sortit de la gorge du garçon, dont les yeux restaient fixés sur l’hideux visage surmonté de cornes de Lyçandre. Ce dernier se sentit pour la première fois furieux de son apparence et c’est cette même fureur qui s’exprima lorsque, sans plus avoir besoin de jouer la comédie, il rugit ’PARLE! Je t’ai demandé ton nom!’ Disant cela, il avait planté deux de ses griffes dans l’épaule du jeune garçon qui laissa échapper dans un gémissement: ‘Paul, je m’appelle Paul mon seigneur. Je suis Paul, fils de Géraud, chasseur du village’. Sa voix était grave et claire, aussi singulière que l’étaient ses yeux d’eau dans leurs orbites de sable et elle adoucit immédiatement Lyçandre qui desserra son étreinte. ‘Veux-tu mourir maintenant Paul, ou veux-tu que je te laisse une chance d’échapper aujourd’hui à mon appétit en te confiant une mission que je ne peux accomplir seul?’ ‘Je ne veux pas mourir mon seigneur’ répondit Paul, tremblant des pieds à la tête et massant son épaule endolorie, ‘Non, je ne veux pas mourir’. ‘Tu n’as pas répondu: veux-tu me servir?’ ‘Non mon seigneur, je ne veux pas vous servir, mais si cela doit m’éviter de mourir aujourd’hui par votre griffe, alors oui, je vous obéirai’. ‘Bien, Paul, tu es sage. Tel que tu me vois, je ne peux quitter le royaume car un puissant sortilège me tient attaché à celui-ci. Il existe pourtant dans un royaume voisin, une sorcière qui possède un trésor que je convoite par-dessus tout: un petit sac dont le contenu de pièces d’or et de joyaux est inépuisable. Tu iras là-bas le chercher et me le rapporteras. Pour cela, tu supprimeras la sorcière s’il le faut et tu ne chercheras pas à fuir, tu ne chercheras pas de ruse pour m’échapper. Je te dévorerai à ton retour. Me comprends-tu?’ Paul, toujours silencieux, regardait Lyçandre avec terreur. Rassemblant tout son courage, il dit ‘Mais si vous voulez me dévorer quand même à mon retour, pourquoi devrais-je revenir ?’ Lyçandre ne répondit pas tout de suite et poursuivit : ‘Pour surveiller ta progression et te guider, je m’attacherai à ton ombre tout le jour et à celles que la Lune dessinera sur ton visage toute la nuit. Quand tu auras le trésor en mains, tu pourras choisir de ne pas revenir, mais alors à l’instant même où tu prendras cette décision, le destin de ton père sera scellé et il deviendra le repas que tu n’as pas été. Il est plus charnu que toi et même si je n’ai pas d’affection particulière pour la vieille chair, je le dévorerai sans hésiter. Libre à toi de choisir si tu veux que ton vieux père vive: si tu me trahis, c‘en est fini de lui. Sauf si tu devais mourir au combat, naturellement. Maintenant, Paul, pars vers l’Est sans te retourner et n’oublie pas que l’ombre que tu projettes est désormais mon espionne autant qu’elle est ton guide.’

La mort dans l’âme, Paul prit la route en direction de l’Est, terrorisé par l’ombre qui s’allongeait devant lui, titanesque sous l’effet du soleil couchant, griffue et cornue comme la monstrueuse créature qu’il venait de quitter. Enfant, on lui avait souvent dit que les monstres n’avaient ni cœur ni âme et que l’on reconnaissait ceux qui prenaient l’apparence d’êtres humains à l’absence de lueur dans leurs yeux. Il évaluait aujourd’hui qu’il n’en allait sans doute pas de même pour tous les monstres, car celui qu’il avait rencontré ce soir avait bel et bien une âme dans les yeux et un cœur au fond de la poitrine. La première avait été visible à l’instant même où leurs regards s’étaient croisés et le second avait été trahi par le tambourinement assourdissant du sang dans le pouce qui avait enserré sa gorge et qui s‘était uni au sien. Quel genre de monstre pouvait avoir à la fois une âme et de si viles dispositions, un cœur et une aussi hideuse apparence?

Retourné au château pour reprendre ses esprits après la formidable comédie qu’il avait dû jouer, Lyçandre ne pouvait plus détacher ses pensées du jeune Paul. Il comprenait que la vieille et laide fée, en lui donnant le contrôle des ombres, l’avait condamné de cette façon à connaître toutes les pensées profondes de la personne qu’il choisirait de rendre meilleure afin qu’il puisse se rendre compte de la réelle méchanceté des Hommes. Ainsi, Lyçandre ressentant tout ce que Paul ressentait, percevait également tout ce que ce dernier voyait, entendait ou sentait: les chemins, les passants, les changements de lumière sur les vastes campagnes, le bruit des ruisseaux de cristal qui roulaient dans leurs lits sinueux. Lyçandre pourtant ne voyait pas de pensée mauvaise dans le cœur du jeune Paul. Pas même à son égard. ‘Patientons’ se dit-il, ‘les mauvaises pensées ne manqueront pas de venir avec la vision du trésor’. Et c’est avec cette perspective que Lyçandre regagna espoir, malheureux pourtant de faire subir à un autre des épreuves à son seul profit.

Suivant l’ombre de Lyçandre, Paul traversa tout le royaume. Il découvrait avec chaque nouveau village, chaque nouvelle parcelle de campagne, des beautés qu’il connaissait déjà dans son propre village et dans ses propres campagnes mais cette fois-ci si vastes, si intimidantes qu’il en avait parfois le vertige. Le trajet passa vite ainsi, à découvrir les merveilles du Royaume. Comme si le Destin avait voulu qu’il parvienne plus vite à son but, il ne rencontra presque personne en chemin, dormant chaque nuit à la belle étoile et n’empruntant que les chemins les moins fréquentés sous l’impulsion de l’ombre. La solitude ne lui pesait pas toutefois et il préférait cent fois n’apercevoir la civilisation que de loin en loin à l’éventualité que quelqu’un puisse remarquer son ombre difforme. Cette dernière le mena enfin jusqu’à une grande demeure aux murs tapissés de lierre rouge sang. Deux petites tours tâtonnaient jusqu’aux cieux, elles-mêmes serties de plusieurs tourelles curieusement accrochées qui semblaient toutes plus délabrées les unes que les autres, sauf une, anormalement droite dans toute cette bizarrerie architecturale. L’ensemble était vétuste et donnait l’impression d’une bâtisse rapiécée à partir des ruines de plusieurs maisons hantées et châteaux-forts de toutes époques.

Ce que Paul ignorait, c’est que cette maison était en réalité celle de la vieille fée qui avait indirectement initié son malheur. Eût-il su qu’il était la victime d’une sombre machination, peut-être n’aurait-il pas tremblé devant la petite porte austère à laquelle il s’apprêtait à frapper timidement, ne sachant trop ce qu’il convenait de faire devant la demeure d’une créature démoniaque. Il leva le poing à hauteur de son visage mais s’interrompit en réalisant combien son geste était risible. ‘On ne frappe pas à la porte des monstres, idiot de Paul, qu’attends-tu? Que l’on t’invite à entrer pour prendre le thé?’ Il rassembla ses forces et ouvrit la porte avec détermination. La bâtisse était vide, les murs de pierre apparente étaient nus, sauf pour quelques tableaux de petite taille, dont Paul ne pouvait examiner le détail à cause du manque de lumière. Paul ne savait où se diriger, l’ombre de Lyçandre s’était éteinte, mais il ne fut pas longtemps dans l’ignorance. Une voix de femme retentit dans l’obscurité, une femme très vieille pouvait juger le garçon, mais il ne voyait personne. ‘Un intrus! Quel est ton nom, toi, l’imprudent qui ose passer ma porte?!’ ‘Je suis Paul madame, et je viens chercher ici un sac rempli d’or et de pierreries. Je crois bien que l’on attend de moi que je vous le vole ou que je l’arrache à votre cadavre, mais je ne suis guère assez malin pour vous voler et je crois bien que je m’évanouirais si je devais vous tuer. Aussi, je préfère vous demander si vous voulez bien me le donner. Mais je dois aussi vous dire que le monstre qui m’envoie et qui sévit dans mon royaume à l’ouest m’a menacé de dévorer mon père si je ne lui ramenais pas ce qu’il voulait.’

‘Ah je vois, c’est cette bête de Lyçandre qui t’envoie. Voilà des années qu’il convoite mon bien et ce lâche n’ose pas venir le chercher ici lui-même. Il m’envoie son gibier pour accomplir sa besogne. Fut un temps où l’on pouvait attendre plus de dignité et de grandeur de la part d’un monstre qui tient son nom des loups! Mais si je comprends bien, Paul, si je refusais de te donner ce que tu es venu réclamer, tu devrais me tuer quand même?’ ‘Ah madame, je crois que je n’en serais pas capable. En songeant à mon pauvre père qui vit ignorant de la menace qui pèse sur lui, je crois bien que je préfèrerais me donner la mort en vous laissant me battre plutôt que d’avoir à vous tuer, ainsi, la bête que vous appelez Lyçandre ne pourrait pas non plus faire de mal à mon père.’

En entendant Paul parler de la sorte, la vieille fée fut atterrée: Lyçandre avait donc choisi le seul jeune homme dont le cœur était aussi pur que le sien et attendait en ce moment même (vainement!) que son périple en fit un meilleur homme. A ce moment, elle aurait dû renoncer à prouver au jeune prince que le monde (et en l’occurrence le beau Paul qui en portait l’étendard), était mauvais, mais voilà : la vieille fée était aigrie. Elle était en réalité une fort belle fée, fort jeune aussi (de cinq-cents ans à peine), qui avait pris en grippe l’humanité entière pour la mauvaise nature de certains. Elle avait souvent été la victime de trahisons douloureuses, par la main de personnes en qui elle avait placé sa naïve confiance et depuis, elle avait choisi de prendre une apparence repoussante afin de ne jamais plus se laisser prendre au piège de la duplicité des gens. Dans son désir de punir les Hommes, elle avait développé cette aigreur envers la bonté qui était incarnée à ses yeux par Lyçandre et elle s’était donné pour mission d’ouvrir ses yeux et ceux des bonnes âmes de son espèce sur la méchanceté environnante qu’elle voyait empoisonner l’air comme l’aurait fait quelque gaz mortel.

Convaincue qu’elle saurait tout de même faire sortir de l’âme de Paul le mal qu’elle croyait inné à chacun, elle eut recours à une astuce bien cruelle mais qui, lui semblait-il, serait le seul espoir de Lyçandre et du Royaume. Elle décida de montrer à Paul la scène qui avait précédé sa sélection et, invoquant quelques forces occultes dont elle avait la connaissance, elle le fit ainsi plonger dans le souvenir de Lyçandre qui montrait le monologue haineux du chasseur. Paul, qui pourtant n’ignorait pas l’aversion de son père à son encontre en fut pourtant touché et la lumière d’or de ses yeux disparut tout à fait, éteinte par le chagrin. La fée qui était toute disposée à voir de la haine naître en Paul crut qu’elle avait atteint son objectif et reprit la parole pour dire ‘Paul, fils de Géraud, je te donne ce que tu es venu chercher. Je n’aime guère ce Lyçandre et si je t’ai montré cette scène du passé, c’est pour que tu puisses en toute connaissance de cause décider du sort qui sera le tien. Je te trouve sympathique et il me plairait beaucoup que tu décides de t’enfuir avec le sac et que tu ailles jouir de ses merveilles seul, dans un royaume voisin où Lyçandre ne pourra pas te retrouver. Quant au sort de ton père : tu l’as vu par toi-même, il ne mérite guère que tu lui sacrifies ton opportunité de vivre immensément riche !’ Paul saisit le petit sac noir qui venait d’apparaître sur le sol devant lui et d’une voix éteinte remercia la vieille fée, avant de tourner les talons. Il quitta l’étrange maison en silence.

Il faisait nuit et la Lune dessinait sur son visage des ombres qui dansaient étrangement. Lyçandre était impatient de pouvoir retrouver les pensées de Paul dont il avait perdu la trace lorsque ce dernier était en compagnie de la fée et c’était lui qui faisait se mouvoir ces ombres de façon si singulière, dans ses tentatives désespérées de pénétrer à nouveau dans l’esprit du jeune homme. Pourtant, celui-ci demeurait fermé et toute la magie du sortilège ne parvenait pas à en percer les défenses. Lyçandre voyait toujours ce que Paul voyait, il avait conservé la perception de ses sens, mais il ne pouvait plus atteindre ses pensées. Ce rejet le plongea dans un grand désarroi et il se demandait ce qui en était la cause. Il se renseigna donc auprès de la fée qui lui expliqua ce qui s’était passé dans sa maison, en se gardant bien de faire étalage de la bonté qu’elle avait perçue de Paul. Lyçandre fut furieux d’apprendre que la fée avait révélé la triste scène qui avait eu lieu entre les chasseurs et sa tristesse sans égale lorsque cette dernière lui dit que Paul s’était enfermé dans une rage terrible et envisageait sans doute de sacrifier son père pour conserver le sac. ‘Vous avez triché ! Vous ne voulez pas que ma malédiction cesse ! Vous ne vouliez pas que je rende quelqu’un meilleur, vous vouliez seulement que cette épreuve me révèle la noirceur de l’âme des Hommes et que je me perde pour l’éternité dans cette apparence monstrueuse, n’est-ce pas ?’ demanda Paul, entre colère et désarroi. A cette accusation, la fée réfléchit un instant et répondit ‘Oui Lyçandre, j’ai peut-être commis une erreur en blessant ce jeune garçon, mais les conditions de la fin de ta malédiction ne changent en rien. Je t’ai promis de te libérer si tu rendais quelqu’un meilleur et c’est ainsi que les choses se passeront. Nous verrons la fin de tout cela si Paul surmonte sa haine et te ramène le sac enchanté pour sauver son indigne père. Jusque là, patientons.’ En réalité, la fée était honteuse de son action et l’accusation de Lyçandre l’avait ramenée à la raison : elle avait bel et bien perdu de vue son objectif premier, aveuglée par son amertume. Désormais, elle espérait fort qu’un miracle interviendrait dans cette sombre histoire, car il lui était impossible de rompre le sortilège sans que l’intervention de Lyçandre ait effectivement rendu quelqu’un meilleur et elle commençait à douter sérieusement de la prétendue haine qu’elle avait cru percevoir dans le regard de Paul. Le fils du chasseur était sur le chemin du retour, toujours plongé dans son profond mutisme. Il n’essayait même plus de cacher à la vue des passants son ombre monstrueuse et plusieurs fois, on cracha sur son passage, mais Paul feignait de ne rien voir. Un jour, alors que le soleil était à peine levé et qu’il allongeait à son maximum l’ombre de Paul, ce dernier fut arrêté par un paysan à cheval. Le paysan s’approcha de Paul afin de lui barrer la route et lui dit ‘tu es un maudit, ton ombre est celle d’un monstre ! Les seuls à avoir l’ombre d’un monstre sont les voyous de petite âme. Tu es bien laid avec tes yeux aveugles et ton visage creusé !’ Sa monture était rendue nerveuse par l’ombre de Paul, qui se faisait menaçante : Lyçandre, qui voyait tout de la scène, ne pouvait intervenir, mais l’ombre qu’il prêtait à Paul manifestait tout de son indignation. Paul remarqua l’étrange phénomène mais ne dit rien. Le cheval, terrifié, rua violemment et jeta le paysan à terre. Paul se précipita pour l’aider à se relever, mais le paysan était déjà debout et il cracha aux pieds de Paul avant de prendre la fuite en le traitant de démon. Le jeune homme reprit sa route. Il semblait pourtant que sa démarche était un peu plus légère...

Lyçandre était de plus en plus triste à mesure que sa curiosité pour les pensées de Paul grandissait sans qu’il parvienne jamais à les percer à jour. Il avait compris, oui, que la cruauté existait, mais malheureusement pas de la façon qui était prévue : il avait vu que les fées savaient être cruelles. Il croyait aussi avoir vu dans ce que sa fée lui avait dit de Paul la faiblesse des Hommes et leur propension à la colère et au ressentiment. Il avait vu dans le comportement des passants et des paysans que la peur engendrait le rejet et le mépris. Mais cela ne changeait rien en lui. Il persistait à croire, peut-être avec plus de ferveur qu’avant encore, que la bonté des Hommes était immense. Il refusait l’idée que Paul, celui qui avait des yeux d’or et s’était émerveillé sur les beautés de ses campagnes, celui qui avait tremblé de peur à l’idée de perdre son père et accepté une dangereuse mission pour lui épargner un sort affreux, il refusait obstinément que celui-ci puisse être mauvais.

De tous les moments passés à suivre Paul, entre le lever d’un soleil blanc sur les campagnes brumeuses et le suivant, en passant par les crépuscules flamboyants ou mordorés, c’était la nuit que Lyçandre préférait, car elle lui permettait de se promener sur le visage du jeune homme, galopant d’une pommette à l’autre au gré des rayons de Lune. Il affectionnait tout particulièrement d’aller se nicher dans l’ombre que projetaient les cils de Paul sur ses iris à demi couverts, quand s’approchait le temps du sommeil. Il restait là jusqu’au petit matin et aux premiers baisers du soleil, il s’étirait sur son front et ses paupières closes, dans l’ombre de la main que Paul montait pour se protéger de la lumière. Lyçandre était lui-même bien souvent assis à son bureau, devant la fenêtre ouverte et à chaque fois qu’il accompagnait Paul, des effluves de pin et de lavande parvenaient jusqu’à ses narines sans qu’il parvienne à savoir si elles étaient ou non le fruit de son imagination. Penser à Paul était devenu très doux à Lyçandre et c’est ainsi que, perdu dans ses tendres contemplations, il ne vit pas arriver le jour du retour de Paul. C’est avec un grand étonnement qu’il reconnut à travers les yeux de ce dernier l’orée de son petit bois, qui signifiait que Paul était de retour et aussi qu’il avait décidé malgré la menace qui pesait sur sa vie et la grande tentation que représentait un sac de richesses inépuisables de rentrer pour sauver son père des griffes et crocs de Lyçandre. Emu jusqu’aux larmes et troublé à l’idée de revoir le jeune homme, il fallut à Lyçandre beaucoup de détermination pour chasser de son visage toute la tendresse qui s’y lisait malgré ses traits hideux avant de rejoindre Paul.

Le fils du chasseur était assis sur la margelle du puits, livide et abattu. Il faisait tourner dans ses mains le petit sac de velours noir, le regardant sous tout les angles comme s’il espérait y trouver une issue de secours, mais par dépit, il le rattacha à sa ceinture et enfouit sa tête dans ses mains. Lyçandre qui avait observé la scène émit un grognement bref pour signaler sa présence. Paul se redressa avec lenteur pour lui faire face. Quelle stupeur une fois encore ! Le spectacle du visage de Paul laissa une fois de plus Lyçandre sans voix. Sa respiration s’interrompit quand il vit le voile terne qui avait recouvert les yeux de Paul se lever, pendant un bref instant, pour retomber aussitôt. Lyçandre aurait juré y avoir vu (mais était-ce possible ?) un éclair furtif de joie. Etait-il possible que Paul fut content de le voir ? Sûrement non. Pour couper court à ses réflexions, Lyçandre fronça les sourcils et prit la parole ‘te voilà revenu,’ et avisant le sac à la ceinture de Paul : ‘je vois que tu as rempli ta mission jusqu’au bout. Quel est ton plan ? Tenter de me couper la gorge au moment où je saisirai le sac ? Tu ne peux être revenu vers ta mort de ton plein gré pour sauver ton père !’. Paul tendit le sac à Lyçandre et répondit simplement ‘est-il vivant ?’. Saisissant l’objet avec un œil interrogateur, Lyçandre dit : ‘Tu veux le voir ? Il passe chaque jour aux environs de cette heure-ci pour aller au bois. Nous pouvons l’attendre si tu veux. Après je te dévorerai. Tu n’es pas gras, mais j’ai peu d’appétit aujourd’hui, tu feras bien l’affaire. Je me mettrai dans cet arbre. N’essaie pas de m’échapper, je suis plus rapide et plus fort que toi. Attention, le voilà qui arrive’.

En effet, le chasseur venait en direction du puits. Il était seul et marchait d’un pas rapide. Lyçandre grimpa à l’arbre et ne fut pas surpris d’y retrouver la fée, qui était elle aussi venue observer la scène du retour de Paul. Ils échangèrent un regard et Lyçandre sut qu’il avait échoué dans sa mission, car la fée semblait lui dire que Paul ne pouvait avoir été rendu meilleur, car il était déjà bon au-delà de toute expression possible. Mais la scène qui allait se dérouler en bas préoccupait Lyçandre bien plus que son propre sort et il y reporta toute son attention.

Quand Géraud aperçut son fils, sa réaction ne se fit pas attendre : ‘Te voilà de retour, gamin ! Ta mère s’est fait un sang d’encre pour toi, ingrat. Je lui ai dit, à la mère, que tu étais sans doute parti vagabonder mais elle n’a pas voulu me croire. Elle pense qu’il t’est arrivé quelque chose ! La naïve ! Tu ferais bien de rentrer pour la rassurer. Si ça ne tenait qu’à moi, c’est par la peau du cou que je te ramènerais, mais il faut bien que l’homme de la maison ramène de quoi vous nourrir, ta sotte de mère et toi.’ Paul blêmit encore davantage et retomba assis sur la margelle du puits, ses yeux brillant non pas de leur bel éclat d’or, mais de celui, si pénible à voir, des larmes prêtes à jaillir.

C’en était trop pour Lyçandre. Il sauta de sa cachette directement à la gorge de Géraud et l’aurait sévèrement blessé si Paul n’avait précipitamment couru à son secours. La fée elle aussi était descendue se son perchoir et tenait à présent Paul par les épaules. Lyçandre cria, pleurant à demi de rage : ‘Comment peux-tu vouloir défendre cet homme, Paul ! Tu vois tout le mal qui sort de sa bouche !’ Puis se tournant vers Géraud, qui se tenait tout droit, comme pétrifié : ‘Le mépris des paysans était justifié par leur peur, mais votre haine envers votre fils n’est ni compréhensible, ni excusable. Je vois maintenant que les Hommes savent être mauvais par nature et cela m’attriste et me rend furieux ! Savez-vous, chasseur, que votre fils a accepté sans rechigner une mission dangereuse pour épargner votre vie ? Savez-vous qu’il a renoncé à la richesse pour vous, malgré sa connaissance de votre haine envers lui ? Savez-vous que pour vous sauver, il a rapporté jusqu’à moi lesdites richesses, bien que je l’aie menacé de le dévorer à son retour ? Et le voilà encore qui vous défend ! Vous ne méritez pas l’amour filial d’un être si bon et si pur ! Paul, je ne suis pas le monstre que tu vois, toute cette histoire n’était qu’une machination destinée à endurcir mon caractère pour me préparer au trône, car je suis le prince de ces terres. Je suis navré que tu aies été victime dans cette affaire, mais c’est ton père qui, par ses paroles, m’a donné à croire que tu étais un être mauvais qu’il fallait rendre meilleur. C’est une bien horrible leçon que l’on a voulu m’enseigner ! Ma fée, je vous déteste pour cela ! J’ai échoué, mais tant pis : je préfère renoncer maintenant à retrouver ma forme humaine plutôt que de devoir devenir le Roi d’un royaume dans lequel les pères haïssent les anges qu’ils ont engendré !’ Lyçandre tremblait de la tête aux pieds et s’effondra sur le sol, tout son corps était agité de sursauts et il pleurait comme jamais il n’avait pleuré dans sa vie, terrifié à la fois par sa colère, par l’échec de sa mission, par la pensée de son propre père qui mourait pour trop aimer son fils et avoir voulu le protéger et par l’horrible désillusion qui venait de lui être assénée comme un coup de massue à l’arrière du crâne.

Géraud était resté stoïque, Paul baissait les yeux et ne bougeait pas davantage. La fée quant à elle observait la scène avec curiosité, dans l’expectative. ‘Est-ce vrai, Paul, ce que la bête vient de dire ?’ lâcha enfin Géraud. Paul hocha la tête. ‘Est-ce vrai que tu as fait face la mort pour me protéger et m’épargner un sort semblable ?’ Même réaction de Paul.

Durant plusieurs minutes, le silence s’étira pendant lequel le père considérait longuement son fils. Mille pensées nouvelles semblaient s’infiltrer dans son esprit et son visage s’éclairait au fur et à mesure qu’elles y prenaient place et germaient. Une éternité plus tard, mais cela pouvait tout aussi bien n’avoir été qu’une poignée de secondes, Géraud tomba à genoux devant son fils et lui dit, joignant les mains ‘Je te demande pardon mon fils, pour toutes les pensées et les paroles dures et cruelles que j’ai eues à ton égard. Je te vois pour la première fois aujourd’hui tel que tu es vraiment, sans ce voile de haine qui m’aveuglait. Je sais que je suis impardonnable, mais je te prie d’essayer d’accorder le pardon, un jour, si tu le peux, à ton vieux père...’ Paul tomba à genoux et prit son père dans ses bras. Un rayon de soleil qui perçait à travers le feuillage de l’arbre venait éclairer le visage de Paul. Ses yeux brillaient à nouveau de tout l’éclat de leur couronne d’or. Leur étreinte dura longtemps, sous le regard de Lyçandre et celui infiniment soulagé de la fée qui avait obtenu le miracle dont elle avait besoin pour se sortir de son mauvais pas. Elle s’approcha du Prince et lui dit : ‘Lyçandre, tu as appris la leçon qui t’était nécessaire et rendu un homme meilleur. Il est temps pour toi d’aller rejoindre ton père qui est bien mal en point, afin qu’il aie devant lui avant de passer dans l’autre monde la belle vision de son fils, prêt à prendre son trône et à régner avec bonté, justesse et prudence sur le Royaume qu’il laisse.’ A ces paroles, Lyçandre retrouva son aspect humain. Il passa longuement ses mains sur son visage pour en apprécier la douceur retrouvée et son regard tomba sur Paul, qui le regardait lui aussi en souriant.

Le bon Roi mourut deux jours plus tard, laissant sa couronne à Lyçandre qui devint meilleur monarque encore. Le père et la mère de Paul reçurent en cadeau le sac de velours noir, tandis que leur fils partait vivre au château. La fée abandonna son déguisement de vieille femme laide et consacra les quelque mille ans que durèrent encore sa vie à la création de cercles de couleur qu’elle appela ‘aura’ et qu’elle alla peindre autour des Hommes. Puis elle voyagea de rêve en rêve, d’homme sage en homme sage et enseigna à qui voudrait l’entendre l’art de lire la beauté des âmes.

Alors oui, au sommet de toutes les convoitises, au point de convergence entre les poétiques adorations et les haines déliées de la jalousie, le Royaume était certes beau, mais plus beau encore était le spectacle du magnifique Roi Lyçandre et du ‘Prince’ Paul aux yeux couronnés d’or...

FIN

Copyright ©